Echt jetzt? - Der alltägliche Umgang von Jugendlichen mit Desinformation

„Das hört sich einfach komisch an." „Das kann ich mir nicht vorstellen." „Ich kenn den Typen doch, das stimmt nicht." Wir alle sind in unserem Alltag mit Informationen konfrontiert, die wir nicht so richtig glauben können. Meistens kommt dieses Gefühl nicht von irgendwo und hat seine Berechtigung. Immer häufiger werden absichtlich Falschinformationen verbreitet, der Fachbegriff dafür ist „Desinformation". Auch wenn wir alle immer wieder Desinformation (speziell online) sehen, sind es besonders Jugendliche, die durch ihre starke Präsenz im digitalen Raum tagtäglich damit konfrontiert sind. Aber wie erleben die Jugendlichen das selbst? Spielt dieses Phänomen für sie überhaupt eine Rolle, und wenn ja, inwiefern? Gemeinsam mit meiner Kollegin Anna-Sophie Novak wollte ich das herausfinden.

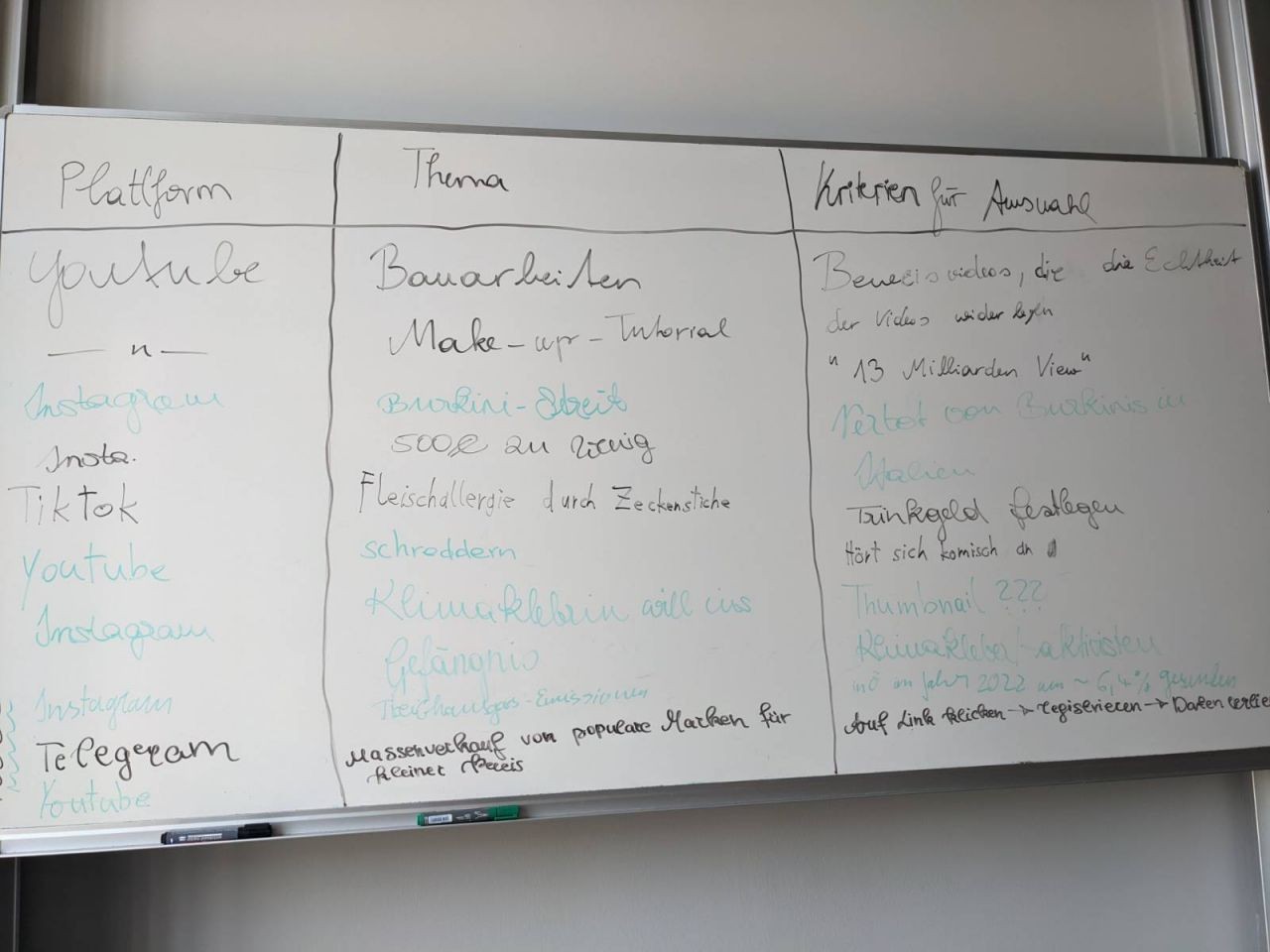

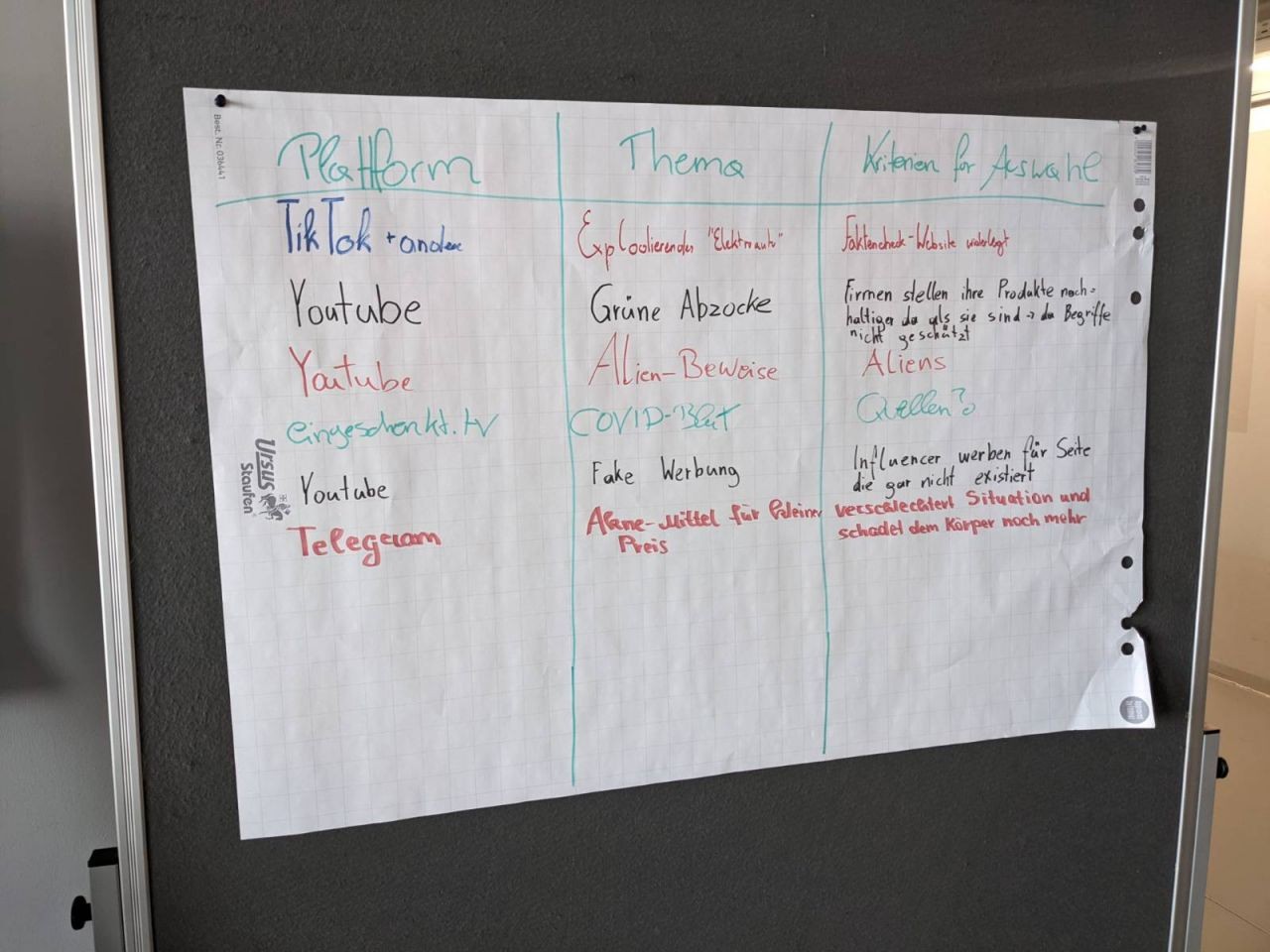

Aus diesem Grund organisierten wir mit einer Gruppe von Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren im Rahmen des FIT4YOUniversity-Programms an der IMC Krems (https://www.fit4youniversity.at/) einen Workshop zum Thema Desinformation. Die Teilnehmenden berichteten über ihre Erfahrungen und Bedenken bezüglich Desinformation und die Gründe, warum sie selbst aktiv wurden, und bestimmte Beiträge meldeten. Im Rahmen einer praktischen Übung suchten sie auch in ihren gewohnten Informationsräumen nach Desinformation und stießen dabei auf Beiträge aus den Bereichen Lifestyle, Schönheit und Gesundheit bis hin zu politischen Beiträgen zur Klimakrise. Zu den besonders häufigen Arten von Fake News, die sie fanden, gehörten Anzeigen für Fake-Shops und betrügerische Werbung, aber auch Beiträge, die für sich beanspruchten, Gegendarstellungen zu sein und bestimmte Beiträge und Autor_innen in Frage stellten. Außerdem nannten sie bestimmte Merkmale, anhand derer sie entschieden, ob sie einem Beitrag Glauben schenkten oder nicht (z. B. Status einer Person, öffentliche Versprechen und beeidigte Aussagen).

Uns zeigte dieser Workshop die Fülle an vermeintlichen Desinformationen: Nach 20 Minuten Suche hatten die elf jungen Erwachsenen 14 Beiträge gefunden, über die sie diskutieren wollten, von YouTube-Videos bis hin zu Instagram-, TikTok- und Telegram-Posts. Noch viel entscheidender für uns war aber das ehrliche Interesse der Jugendlichen an dem Thema sowie die Unsicherheit im Umgang mit Desinformation. Während die jungen Erwachsenen dem, was sie während des Workshops online lasen, relativ kritisch gegenüberstanden und überraschend viele Beispiele nannten, die sie diskutieren wollten, hatten sie Schwierigkeiten, zwischen Informationen, die sie für gefälscht hielten, und Informationen, denen sie nicht zustimmten, zu unterscheiden. Sie bewerteten beides als problematisch, da auch einige Nachrichten, die keine Fälschungen waren, politische Ansichten unterstützten, mit denen sie nicht einverstanden waren.

Unsere ersten Gespräche mit Jugendlichen zeigten uns, wie wichtig es ist, sie in die Diskussion zu Desinformation mit einzubeziehen. Das legte den Grundstein für unser Forschungsprojekt „Young Citizen Scientists against Disinformation" (YCSAD, Projekthomepage). Unser Projekt möchte genau hier ansetzen: Indem wir junge Menschen aktiv in die Diskussion und Bewertung von Desinformation sowie in die Konzeption möglicher technischer Lösungen einbeziehen, möchten wir die gefühlte Kluft zwischen Lai_innen und Wissenschaft überwinden und ein sichereres und informierteres digitales Umfeld für Menschen aller Altersgruppen fördern.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal von ganzem Herzen bei den Jugendlichen bedanken, die am Workshop teilnahmen und uns damit erste Einblicke in ihre Sichtweise ermöglichten.

Seit dem Start des Schuljahres 2024/2025 sind wir mit unserem Projekt in drei Schulen in Niederösterreich unterwegs - der HTL St. Pölten, der HLW Tulln und dem BRG-Krems Ringstraße. Unser Ziel ist es von und mit den Schüler_innen zu lernen. Wir lassen euch wissen, wie es weitergeht...

Ähnliche Beiträge

Kommentare

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://citizen-science.at./