Virenmonitoring

Welche sind die häufigsten Bienenviren in Österreich und stehen diese Viren in Verbindung mit Winterverlusten heimischer Bienenvölker?

Zur Beantwortung dieser Fragen arbeiten 200 Imker*innen aus ganz Österreich als Citizen Scientists drei Jahre lang im „Virenmonitoring“ mit (2018-2020). Dabei sammeln sie im September jedes Jahres Bienen aus fünf ihrer Bienenvölker und schicken diese an die AGES, Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz. Zusätzlich übermitteln sie uns die Winterverluste ihrer Völker. Wir analysieren die Proben auf acht wichtige Bienenviren und überprüfen, ob das Auftreten und die Stärke der Virusinfektionen mit Winterverlusten in Zusammenhang stehen. Die Imker*innen bekommen die Virusanalysen ihrer Völker zur Verfügung gestellt und erfahren so mehr über die Gesundheit ihrer Bienenvölker.

Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft sind Bienenviren, wie beispielsweise das Flügeldeformationsvirus und das Akute Bienenparalyse Virus, mitverantwortlich für hohe Winterverluste. Aber auch andere Viren, wie das Sackbrutvirus oder das Chronische Bienenparalyse Virus, machen den Bienenvölkern sehr zu schaffen. Leider haben wir derzeit erst punktuelle Kenntnisse über das Vorkommen und die Häufigkeit dieser Bienenviren in Österreich. Untersuchungen auf Viren erfolgten bisher meist erst, wenn schon ein Schaden am Bienenvolk entstanden war. Forschungsergebnisse aus den USA und europäischen Nachbarländern zeigten, dass viele Viren ebenso häufig in unauffällig erscheinenden Völkern wie in deutlich geschädigten vorkommen. Um eine Aussage über die Häufigkeit von Bienenviren zu treffen, müssen daher sowohl auffällige als auch unauffällige Völker untersucht werden (= eine repräsentative Auswahl).

Citizen Science Seminar

Projektleiterin Linde Morawetz hielt 2020 einen Vortrag über "Virenmointoring" im Rahmen der Citizen Science Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der Universität für Bodenkultur Wien: "Imker*innen als Citizen Scientists: den Bienenviren auf der Spur".

Hintergrund und Partner

Das „Virusmonitoring“ ist ein Modul des Projektes „Zukunft Biene 2“, das von 2017-2021 die Bienengesundheit Österreichs unter Leitung von Dr. Robert Brodschneider von der Karl-Franzens-Universität Graz untersucht. Forschungspartner in dem Projekt sind die Universität Graz, die AGES und die Vetmeduni Wien. Das Projekt wird vom Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), den Bundesländern, dem Imkerdachverband „Biene Österreich“ sowie Eigenmitteln der Karl-Franzens-Universität Graz, der Vetmeduni Wien und der AGES finanziert.

Projektteam

- Citizen Scientists (Proben- und Datensammlung): 200 Imker*innen aus ganz Österreich

- Projektleitung (Kommunikation, Berichtlegung): Linde Morawetz

- Projektdurchführung (Ausarbeitung, Vorbereitung Materialien): Katharina Etter, Irmgard Derakhshifar, Hemma Köglberger, Rudolf Moosbeckhofer

- Analytiklabor (Methodenentwicklung, Analyse): Adi Steinrigl, Sigrid Träger

- Statistikerin (statistische Analyse): Antonia Griesbacher

- Projektleitung Gesamtprojekt „Zukunft Biene 2“ (Projektmanagement): Karl Crailsheim

- Kooperationspartner „Zukunft Biene 2“ (Beratung): Robert Brodschneider, Benjamin Lamp

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Homegrown

“Gärtner*innen forschen” - Es gibt nichts Schöneres als einen Hausgarten

Projektbeschreibung

Bäuerliche Hausgärten stellen mit ihrer Vielfalt an genutzten Pflanzenarten sowie dem damit verknüpften Erfahrungswissen der Bewirtschafter*innen einen integralen Bestandteil der Kulturlandschaft des Bezirkes Lienz in Osttirol dar. Gemeinsam mit Schüler*innen des BG/BRG Lienz (mit Professor*innen für Biologie, Mathematik/Physik und Englisch) untersuchen Wissenschaftler*innen in bäuerlichen Hausgärten u. a. das Pflanzenarteninventar und die Nutzung der Pflanzen. Diese Ergebnisse werden mit vor 20 Jahren durchgeführten Erhebungen in denselben Gärten verglichen und helfen Veränderungen der Gärten und ihrer Bewirtschaftung zu identifizieren. Diese diachronische Perspektive lässt einen präzisen und empirisch fundierten Blick auf die Veränderungen in bäuerlichen Hausgärten im ländlichen Raum eines Industrie- und Dienstleistungslandes, im Kontext demografischen und wirtschaftlichen Wandels sowie neuer Identitätssuche, zu.

Um ein besseres Verständnis über die lokale Wahrnehmung der Bedeutung von bäuerlichen Hausgärten zu erlangen, werden auch Beobachtungen der Gärtner*innen und deren Nachbar*innen über Ökosystemdienstleistungen der Gärten und deren Bedeutung erfasst.

Im Projekt werden auch Bewirtschaftungstechniken, die etwa zur Anpassung an Witterungsextreme oder der Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung dienen, erforscht. Ebenso erfasst wird, warum Menschen Gärten bewirtschaften und welche Werte und Einstellungen ihr Verhalten bzw. Handeln in den Gärten leiten.

Im Rahmen eines ergänzenden Citizen Science Moduls wird die lokale Bevölkerung von Osttirol und des Oberen Drautal eingebunden. Das Modul spricht Gärtner*innen an, die Interesse haben in ihren Gärten – nach methodischer Anleitung und in Begleitung in ihren Gärten – Erhebungen durchzuführen, die die materiellen und immateriellen Ökosystemdienstleistungen von Gärten sichtbar machen. Diese Gärtner*innen und die mitwirkenden Jugendlichen werden dafür in einfache quantitative und qualitative Erhebungsmethoden eingeschult. Dabei wird auf die – von Bildung und Erfahrung – abhängigen Möglichkeiten jedes/jeder einzelnen Mitwirkenden Rücksicht genommen.

Als Ausgangsbasis für die Entwicklung des analogen Erhebungsinstruments für die forschenden Gärtner*innen dient ein Universal T-Karten-Planer Office Planer (49 x 47,3 cm 7 Träger hellgrau) mit 20 Einsteckfeldern sowie 7 Steckbahnen. Das Steckkartensystem gibt die Wochentagstruktur (Montag bis Sonntag), die zeitliche Struktur (6:00 bis 22:00) sowie sechs verschiedene Variablen zur Erfassung der Ökosystemdienstleistungen vor.

Auf dem Universal T-Karten Planer erfassen die Gärtner*innen anhand der vorgegebenen Wochentags- und Zeitskala auf farblich verschiedenen Steckkarten schriftlich folgende spezifische Informationen zu den einzelnen ÖSDL während des Erhebungszeitraums:

- Provisioning Services (Versorgungsleistungen), wie beispielsweise die Ernte von Gemüse und Früchten aus dem Hausgarten (Name der erntenden Person, Zeitpunkt bzw. -dauer, Namen der geernteten Gemüse bzw. Früchte, die geerntete Menge und jeweilige Verwendung).

- Regulating Services (Regulierungsleistungen), wie beispielsweise Vögel, Insekten oder „Schädlinge“ im Hausgarten (Name der beobachtenden Person, Zeitpunkt bzw. -dauer, Name und Anzahl der beobachteten Vögel bzw. Insekten oder „Schädlinge“).

- Cultural Services (kulturelle Leistungen), wie etwa Bewirtschaftungstechniken im Hausgarten (Name der bewirtschaftenden Person, Zeitpunkt bzw. -dauer, verwendete Werkzeuge, etc) oder Aktivitäten im Hausgarten als Erholungs- und Genussraum

Die im Garten verbrachte Zeitdauer wird mit einer einfachen Stoppuhr erfasst. Etwaiges Pflanzenmaterial wird mit einer einfachen, bereitgestellten Küchenwaage abgewogen. Der Steckkasten wird wettergeschützt an einem Ort angebracht oder aufgestellt, wo er im Blickfeld der Gärtner*innen ist. Dieser Ort wird vor Ort mit den Gärtner*innen festgestellt.

Die Dauer der Erhebungen anhand des Steckkartensystems wird mit zumindest einer Woche angesetzt und wird dann an eine andere Gärtnerin weitergegeben. Es werden sieben Steckkartensysteme bereitgestellt werden. Der Erhebungen laufen von 01. - 31.8.2018.

Durch die Mitarbeit der Citizen Scientists wird eine kontinuierliche Beobachtung und Aufzeichnung der lokalen Wahrnehmung (emischen Sicht) über die ÖSDL von Hausgärten gewährleistet. Die Methode wurde von einer Gärtnerin aus der Forschungsregion vorgeschlagen und gemeinsam mit Gärtner*innen aus der Forschungsregion diskutiert/überlegt. Die Citizen Scientists sind aktiv an der Datengewinnung bzw. -sammlung, sowie Datenanalyse und - interpretation sowie der Veröffentlichung der Ergebnisse im Projektbericht, wissenschaftlichen Publikationen und Konferenzen sowie in lokalen Medien (dolomitenstadt.at) beteiligt. Die erhobenen Daten werden laufend durch die wissenschaftliche Betreuungsperson dokumentiert und gespeichert. Zwischen- und Endergebnisse werden im Sinne einer wissenschaftlichen „give back“ Kultur im Rahmen einer Citizen Science Abschlussveranstaltung („Gartenfest“) an die beteiligten Gärtner*innen zurückgegeben.

Projektmitarbeiterinnen

Heidemarie Pirker

Brigitte Vogl-Lukasser

Partner*innen

BG/BRG Lienz (Renate Hölzl, Arno Oberegger, Hansjörg Schönfelder und die SchülerInnen der 6b (ab Schuljahr 2018/2019: 7b).

Marie-Luise Wohlmuth (Workshops zu Bodenbiologie)

Ramona Walder (Fotografie)

Peter Werlberger (Video)

Gerhard Pirkner (dolomitenstadt.at)

Germain Weber & Team (Fakultät für Psychologie, Universität Wien)

Christian Ragger (REVITAL - Integrative Naturraumplanung GmbH)

Bildergalerie

(für Vergrößerung bitte auf das jeweilige Foto klicken)

https://citizen-science.at./ueber-uns/team/tag/Nahrungsmittel?start=10#sigProId537f10b2da

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

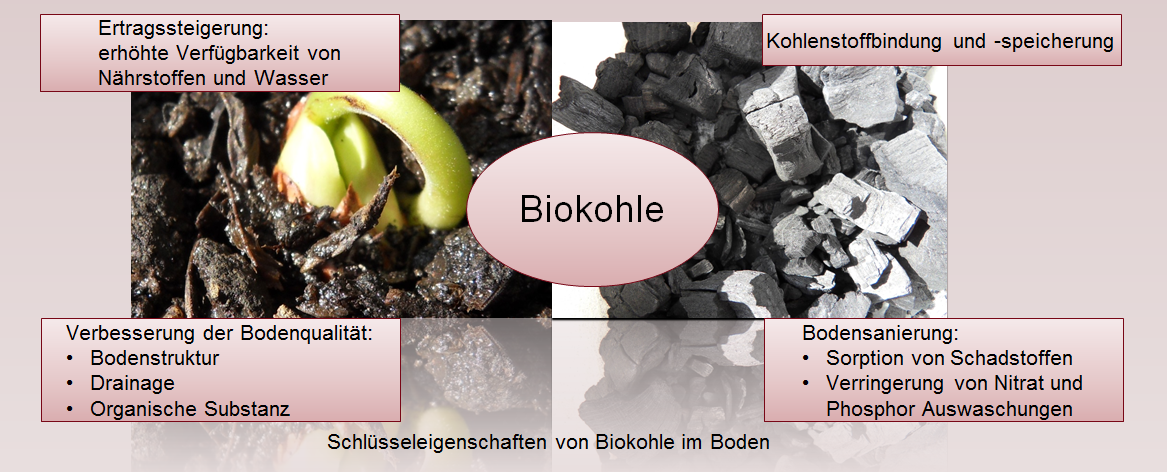

Biochar

Werden Sie Teil des Projekts, indem Sie auf Ihrem Balkon bzw. Garten einen „Topf-Versuch“ mit Biokohle und Bohnen durchführen. Ihre Daten liefern einen wichtigen Beitrag für die Ermittlung der Auswirkungen von Biokohle auf die biologische Stickstoff-Fixierung von Bohnenpflanzen.

Hintergrund

Die landwirtschaftliche Produktion ist durch den Klimawandel und den steigenden Bedarf an Lebensmitteln neu gefordert. Einen vielversprechenden Lösungsansatz könnte hier Terra Preta – die althergebrachte Art der Bodenpflege aus der Amazonasregion bzw. ihr modernes Pendant: die Beimischung von Biokohle in die Bodenmatrix – darstellen.

So wie Luft und Wasser werden jetzt auch Böden allmählich als wertvolle, begrenzte natürliche Ressource wahrgenommen. Die Bodenforschung erlangt wieder an Bedeutung, angesichts der Wichtigkeit der Böden für globale Kohlenstoffflüsse.

Während das Phänomen von Terra Preta Böden in der anthropologischen und sozio-ökologischen Literatur beträchtliche Beachtung gefunden hat, ist die Forschung im Bereich der Biokohle-Anwendung immer noch eine junge Disziplin und das Wissen über ihre Vorteile noch nicht weit verbreitet.

Stickstoff ist der am häufigsten limitierende Nährstoff für das Wachstum der Pflanzen. Jedoch können Pflanzen aus der Familie der Leguminosen (z. B. Bohnen, Erbsen) eine besondere Lebensgemeinschaft bilden: in bestimmten Bereichen der Wurzel, den sogenannten Wurzelknöllchen, leben stickstoffbindende Bakterien der Gattung Rhizobium. Diese sind in der Lage, Luftstickstoff zu binden und in eine für Pflanzen verfügbare Form zu überführen.

Die Wurzelknöllchen der Leguminosen sind sozusagen die „Düngemittelfabriken“ der Pflanzen. Sie stellen „kohlenstoffneutralen“ Stickstoff-Dünger für Anbausysteme zur Verfügung und sind sowohl in der tropischen Subsistenz-Landwirtschaft, als auch in der biologischen Landwirtschaft der gemäßigten Zone von zentraler Bedeutung.

Die technische Herstellung von Stickstoffdüngern verursacht nicht nur hohe Kosten sondern benötigt auch große Mengen an Energie. Für die Herstellung von 1 kg Stickstoff in Düngerform wird der Energiegehalt von 1 Liter Erdöl benötigt. Die Herstellung dieser „Kunstdünger“ belasten dadurch die Umwelt und das Klima.

Wir haben vorläufige Hinweise, dass Biokohle die Knöllchenbildung bei Leguminosen fördern könnte.

Ziel des Projekts

In diesem Projekt wollen wir diese Hypothese testen und einen wissenschaftlichen Nachweis liefern, dass die Verwendung von Biokohle die Knöllchenbildung bei Bohnenpflanzen und folglich die Stickstoff-Fixierung in einer Vielzahl der österreichischen Böden steigern könnte.

Wie wollen wir das testen?

Dazu brauchen wir Sie! Werden Sie ein Citizen Scientist und führen Sie einen kleinen "Topf-Versuch" bei Ihnen zu Hause durch.

Genaue Informationen zur Teilnahme finden Sie auf unserer Homepage.

Mit Hilfe Ihrer gesammelten Daten wollen wir testen, ob sich die Stickstoff-Fixierung der Bohnenpflanzen bei behandelten Töpfen (Beimischung von Biokohle in den Boden) von jener der Kontrolltöpfe (Boden ohne Biokohle) unterscheidet.

Weitere Ziele

Wir wollen mit diesem Projekt auch die gewichtige Rolle, die der Boden und die Landwirtschaft für den globalen Klimawandel innehaben, einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln. Nur wenige Gärtner*innen sind sich wahrscheinlich bewusst, dass das "Carbon-gardening", nämlich die Anwendung von Biokohle als Bodenzusatz, durch die langfristige Bindung des eingebrachten Kohlenstoffs in den landwirtschaftlichen Boden einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels liefern kann. Gleichzeitig kann durch "Carbon-gardening" die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen extreme Wetterereignisse, wie Trockenheit als Folge des Klimawandels, erhöht werden.

Generell wollen wir das Bewusstsein der Öffentlichkeit bezüglich tragfähiger Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels stärken und dazu motivieren, das eigene Verhalten "klimafreundlicher" zu gestalten. Vor allem wollen wir den Bekanntheitsgrad von negativen Emissionstechnologien (engl. negative emission technologies - NETs), insbesondere die Anwendung von Biokohle als Bodenzusatz, steigern.

In diesem Zusammenhang wollen wir zeigen, dass basierend auf fundierten Ergebnissen, die Wissenschaft eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Risikofreiheit und für den menschlichen Nutzen dieser Technologien spielt.

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

BrotZeit

Dieses Projekt wurde vor Einführung der Qualitätskriterien abgeschlossen.

Lesachtaler Brot im intergenerationellen Dialog

Das Projekt „BrotZeit“ widmet sich der kulturellen Nachhaltigkeit von lokalem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten zum „Lesachtaler Brot“ mit dem Ziel einer reflektierten Inwertsetzung. Anhand des immateriellen Kulturerbes „Lesachtaler Brot“ wird der Zusammenhang zwischen der intergenerationellen Weitergabe von Erfahrungswissen und regionaler Identität untersucht.

Lebendige Traditionen verändern sich im alltäglichen Handeln, sie integrieren Neues und Fremdes, wandeln sich mit den Lebensumständen und entstehen dadurch immer wieder neu. Dieser dynamische Prozess der Weitergabe und der Anwendung von lokalem Wissen und Praktiken sowie die Bedeutung dieser gelebten Traditionen für die örtliche Gemeinschaft steht im Zentrum des Forschungsinteresses. Im sinnlich-handelnden Nachvollzug sowie im intergenerationellen Dialog von Schüler*innen mit Träger*innen des lokalen Wissens werden Tätigkeiten und das Erfahrungswissen zum Lesachtaler Brot gesichert und neu erlebbar gemacht.

Bei der Reflexion der intergenerationellen Begegnungen zum lokalen Kulturerbe stehen die Kommunikations- und Interaktionsprozesse sowie die individuellen und kollektiven Lernerfahrungen der Beteiligten im Mittelpunkt. Um die Traditionen zur Lesachtaler Brotkultur zeitgemäß und zukunftsgerecht darzustellen, ohne dass kulturelle und lokale Eigenheiten verloren gehen, werden – gemeinsam mit den lokalen Akteur*innen – passende Vermittlungs- und Inszenierungsformen entwickelt und umgesetzt.

Den Projektverlauf können Sie – während der Projektlaufzeit 2015 bis 2017 – mittels Blog der Schüler*innen miterleben.

Ihr Lokales Wissen wird gebraucht!

Kommen Sie aus Kärnten und verraten Sie uns ein Brotrezept?

Haben Sie Fotos aus ihrer Region über den Getreideanbau, das Mahlen, das Brotbacken?

Besitzen Sie Gerätschaften rund um das Brotbacken und würden uns diese als Leihgabe zur Verfügung stellen?

Kennen Sie Geschichten, Bräuche oder Sprichwörter rund um das Brot?

Schüler*innen des Bildungszentrums Lesachtal würden Sie sehr gerne zum Thema Brot befragen, um mehr über die Bedeutung der Brotkultur zu erfahren.

Wir freuen uns sehr über Ihren Beitrag zur Sicherung und zum Erhalt der Lesachtaler Brotkultur.

Kooperationspartner*innen:

- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Bildungszentrum Lesachtal

- HLW Hermagor

- Kärntner Medienzentrum für Bildung und Unterricht

- Kulturlandschaftsverein Lesachtal

- Kulturvereine Liesing - Lesachtaler Dorf- und Brotfest

- Kultur- und Mühlenverein Maria Luggau

- Forum Synergies

- Gemeinde Lesachtal

- Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte

- Österreichische UNESCO-Kommission

-

Kind zeigt auf altes Foto Kind zeigt auf altes Foto

Kind zeigt auf altes Foto Kind zeigt auf altes Foto -

Erzählungen über alte Bräuche Erzählungen über alte Bräuche

Erzählungen über alte Bräuche Erzählungen über alte Bräuche -

Brot in den Ofen schieben Brot in den Ofen schieben

Brot in den Ofen schieben Brot in den Ofen schieben -

Kind mit selbst gebackenem Brot Kind mit selbst gebackenem Brot

Kind mit selbst gebackenem Brot Kind mit selbst gebackenem Brot

https://citizen-science.at./ueber-uns/team/tag/Nahrungsmittel?start=10#sigProId19d413e973

Gefördert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) im Rahmen von Sparkling Science - Wissenschaft und Schule forschen gemeinsam.

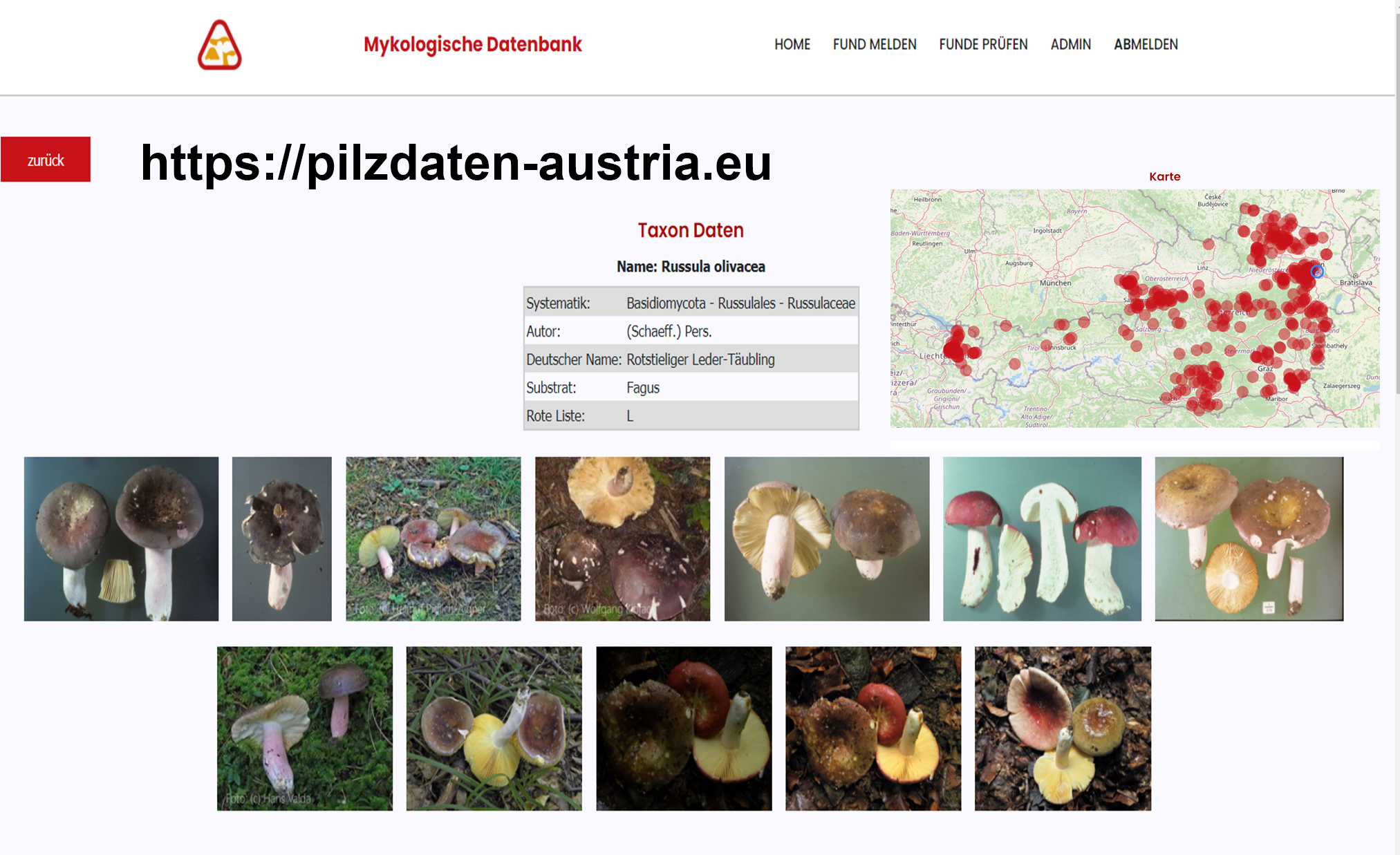

Pilzdaten-Austria.eu

Das Projekt Pilzdaten-Austria.eu hat das Ziel, Vorkommen und Verbreitung der Pilze in Österreich umfassend zu dokumentieren und die verfügbaren Daten in einer Karte darzustellen. Es ist eine von der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft koordinierte, österreichweite Kooperation zahlreicher Mykolog*innen, Citizen Scientists und Institutionen, die Verbreitungsdaten von Pilzen erheben bzw. Sammlungen von Pilzbelegen halten.

Die frei zugängliche Online-Datenbank Pilzdaten-Austria.eu führt die bisherige Bio-Office-Datenbank der Pilze Österreichs weiter und ermöglicht dynamische Karten von etwa 16.500 Pilzarten von beinahe 68.800 Fundorten einzusehen und die über 777.000 Funddaten als Tabellen nach diversen Auswahlkriterien und Sortierungen herunterzuladen. Viele Fundmeldungen enthalten zusätzlich zu Orts- und Zeitangaben Hinweise zu Lebensräumen und Substraten, zur Bestimmung und Dokumentation der Pilzfunde sowie die Quelle. Hinweise auf weitere Datenquellen, konstruktive Kommentare sowie Anregungen zur weiteren Verbesserung der Pilzdaten-Austria sind willkommen. Neue Fundmeldungen werden vor der Einspeisung geprüft.

Jede*r kann zur Erweiterung durch Hochladen eigener Funde (Einzelfunde oder Excellisten) und Fotos beitragen. Sie können auch offline teilnehmen. Dafür die Pilze fotografieren, Begleitbäume notieren und evn. einen Fruchtkörper zur Bestimmung sammeln. Die Funde können dann jeweils Montag von 17-19 Uhr zum Rennweg 14, 1030 Wien gebracht werden.

Auf den Webseiten finden sich auch lateinische und deutsche Namen der in der Datenbank erfassten Pilze sowie der Hinweis auf den Gefährdungsgrad. Viele Pilzarten werden auch mit Bildern vorgestellt. Viele Beobachtungen zum Auftreten von Pilzarten werden von Amateurmykolog*innen gemeldet. Österreichweit tragen Citizen Scientists mit ihren Pilzdaten somit maßgeblich zum gedeihlichen Fortgang des Projekts bei.

Die Mitarbeit am Datenbankprojekt, besonders die Mitteilung von Pilzfunden, ist willkommen. Bitte nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Auf Anfrage werden die Rohdaten interessierten Personen zur Verfügung gestellt. Bitte kontaktieren Sie uns dazu über unser Kontaktformular.

Podcast-Folge

Für den Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute war Projektleiterin Irmgard Greilhuber zu Gast - hier können Sie die Sendung anhören.

Bildergallerie

-

Amanita regalis Amanita regalis

Amanita regalis Amanita regalis -

Cortinarius subtortus Cortinarius subtortus

Cortinarius subtortus Cortinarius subtortus -

Cortinarius sanguineus Cortinarius sanguineus

Cortinarius sanguineus Cortinarius sanguineus -

Sparassis brevipes Sparassis brevipes

Sparassis brevipes Sparassis brevipes -

Macrocystidia cucumis Macrocystidia cucumis

Macrocystidia cucumis Macrocystidia cucumis -

Geastrum triplex Geastrum triplex

Geastrum triplex Geastrum triplex -

Ganoderma Ganoderma

Ganoderma Ganoderma -

Irmgard beim Fotografieren Irmgard beim Fotografieren

Irmgard beim Fotografieren Irmgard beim Fotografieren

https://citizen-science.at./ueber-uns/team/tag/Nahrungsmittel?start=10#sigProId2089ea4c5c

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

C.S.I. Pollen

Dieses Projekt wurde vor Einführung der Qualitätskriterien abgeschlossen.

C.S.I. Pollen ist eine in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführte europaweite Untersuchung der von Honigbienen gesammelten Pollendiversität. Da der Pollen mancher Pflanzen Defizite in für Bienen essentiellen Bestandteilen haben kann, stellt eine saisonale oder regionale Pollenarmut eine ernährungs-physiologische Belastung für Bienenvölker dar. Um dies erstmals großflächig zu untersuchen, kooperiert das Institut für Zoologie der Universität Graz mit sogenannten Citizen Scientists.

In unserem Fall sind das Imkerinnen und Imker, die in regelmäßigen Abständen mittels einer Pollenfalle die von Bienen eingetragenen Pollenhöschen sammeln, und diese in erster Näherung anhand der Zahl der unterschiedlichen Farben auswerten. In einer zweiten Ebene werden ausgewählte Pollenproben der Teilnehmer*innen eingesammelt und die Erstauswertung durch lichtmikroskopische Pollenanalysen bestätigt oder gegebenenfalls korrigiert.

Die teilnehmenden Imkerinnen und Imker erhalten die Ergebnisse dieser Pollenanalyse und lernen so mehr über die Pollentrachtpflanzen im Flugkreis ihrer Bienenvölker, die Wissenschaft erkennt Habitate, in denen in manchen Monaten eine gute oder schlechte Diversität von Pollenspendern herrscht.

(c) Universität Graz